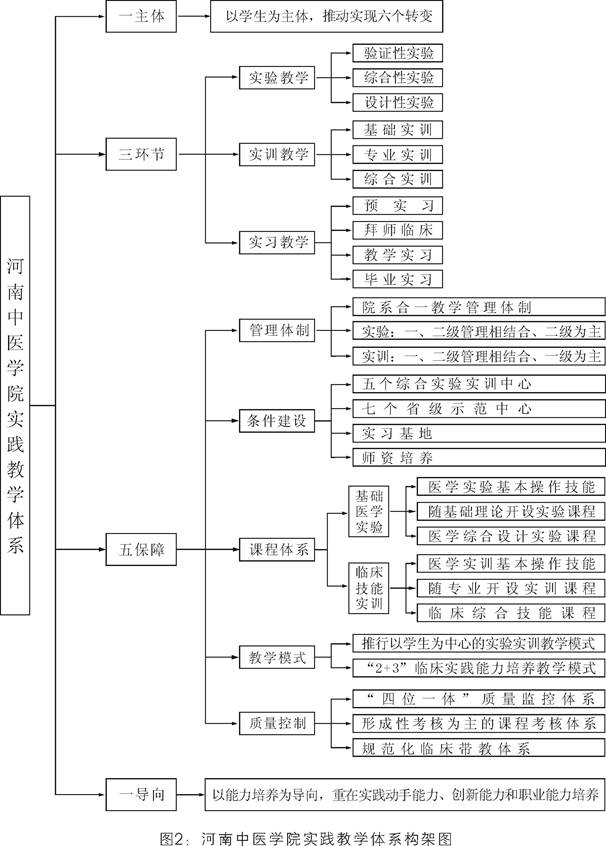

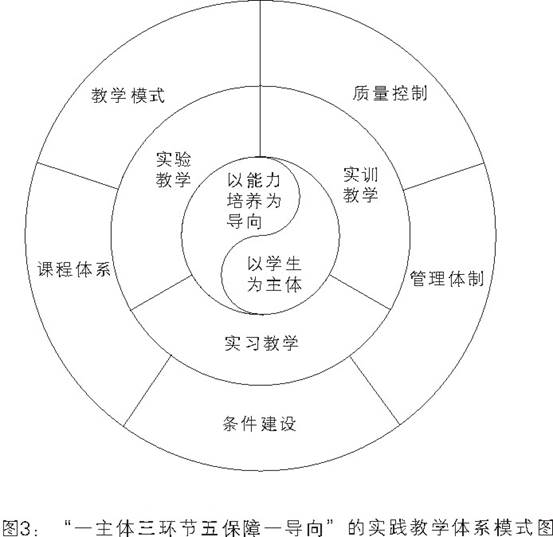

(一)构建了“一主体三环节五保障一导向”的实践教学体系

1.一主体

以学生为主体,主要推动实现六个转变。

在教学主体上:由“以教师为中心”向“以学生为中心”转变

在教学内容上:由“教师教什么”向“学生学什么”转变

在教学方法上:由“教师如何教”向“学生如何学”转变

在教学评价上:由“教师教得怎样”向“学生学得如何”转变

在教育环境上:由“教师教得方便”向“学生学得有效”转变

在教学计划上:由“教师有决定权”向“学生有选择权”转变。

2.三环节

确实践教学的三个环节为:实验教学、实训教学、实习教学,三个环节均为独立的体系,在时间上相互交叉,教学目标上相辅相成。

实验教学:验证性实验、综合性实验和设计性实验;

实训教学:基础实训、专业实训和综合实训;

实习教学:预实习、拜师临床、教学实习和毕业实习。

3.五保障

包括管理体制、条件建设、课程体系、教学模式、质量控制五个方面,均以学生为主体,按照三个环节分别出台相应的办法和措施,并在实践教学过程中检验其实施效果。

4.一导向

以能力培养为导向。主要包括:临床动手能力、医患沟通能力、中医思维能力、中医传承能力、批判性思维能力、自主学习能力、创新能力等多个方面的能力培养。

(二)建立了以院系合一为基础,一、二级管理相结合的管理体制

1.深化医学教学管理改革,实施了完全的医教合一管理

学校实施了完全的医教合一管理体制,附属医院与临床医学院一套人马,两块牌子。学生从招生到就业全学程归属各临床医学院(附属医院)管理;医科类专业本科学生前3年在校本部上课,从第4学年起到附属医院上课学习。该管理体制一方面有利于增强学生的归属感,另一方面有利于学生临床实践能力的培养(见支撑材料4)。

2.实验教学一、二级管理相结合,以二级管理为主

实验教学实行了一、二级管理相结合,以二级管理为主的管理体制。学校成立实验教学中心,设立实验教学科和物资供应科,负责全校实验室建设规划,实验教学运行保障等工作;各院系成立实验教学分中心,统一管理实验教师,负责实验教学的实施、运行、管理及师资培训等工作(见支撑材料5)。

3.实训教学一、二级管理相结合,以一级管理为主

在校本部组建校级临床技能实训中心,实行一级管理;各临床医学院分别设立临床技能实训分中心,实行二级管理。

校级临床技能实训中心:由学校教学实验中心总体负责,并实行“五个统一”的管理模式,即统一制定规章制度、统一管理仪器设备、统一安排教学任务、统一协调临床师资、统一技能考试标准,实现资源共享和高效管理。具体负责组织安排全校医学类专业在校本部(一至三年级)期间临床实训工作。

临床技能实训分中心:由各临床医学院(附属医院)具体负责本院部所辖专业在临床医学院(四、五年级)学习期间临床实训的安排。

(三)完善了实践教学条件保障体系

1.设立了5个综合实验实训中心

学校在进行新校区建设中,按照“顶层设计、统筹管理、突出特色”的思路,根据功能划分设立了基础医学、中药学/药学、临床技能、理工综合、人文综合共5个综合实验实训中心,下设16个基础实验实训平台,2012年完成实验室整体搬迁后,校本部教学实验实训室面积从11965㎡增至约50000㎡;同时学校已投资近8000万元进行教学实验室建设。教学实验室设计充分考虑学生实验的特点,同一类别实验室按统一标准建设,实现通用性与资源共享。

在实验实训中心的建设过程中,注重信息化、网络化建设,建立实验实训教学和管理信息平台,设立学校实验教学网站及管理系统,将实验教学与实验管理相关内容以模块形式进行设计,涵盖计划管理、耗材管理、仪器设备维修、实验实训室开放预约、实验实训资源库、管理制度等多个方面,方便实验实训教学管理和师生查阅,实现实验实训网上辅助教学和网络化、智能化管理,不断提高各平台服务学生的能力。

2.建设了7个省级实验实训教学示范中心

以培养学生的实践能力、创新能力和提高教学质量为宗旨,按照国家实验教学示范中心评审标准进行建设,目前共有基础医学、中药学、药学、临床技能、护理学、计算机、临床技能虚拟仿真7个省级实验教学示范中心建设点(见支撑材料6)。实验实训教学示范中心的仪器设备配置具有一定的前瞻性,品质精良,组合优化,数量充足,满足综合性、设计性、创新性等现代实验教学的要求。实验室设计人性化,具备信息化、网络化、智能化条件,运行维护保障措施得力,适应开放管理和学生自主学习的需要。

3.建设64所临床教学实习基地

为不断加强实习基地建设,学校以《普通高等医学教育临床教学基地管理暂行规定》为指导,遵循“分级建设、分类管理、立足本省、拓展外省”的原则,着力于学生实践能力和创新精神的培养。根据医护类专业毕业实习的特殊要求,不断充实和完善临床实习基地,截止目前我校拥有临床教学实习基地64所,其中直属附属医院3所、非直属附属医院6所、教学医院24所、实习医院31所(见支撑材料7)。第一附属医院为国家中医临床研究基地,第二附属医院为国家级大学生校外实践教学基地。教学实习基地的建设为学生毕业实习提供了可靠的基地和条件保障。

4.优化实践教学师资队伍

一是实验室设置专、兼职相结合的实验教学岗位。实验教学岗位主要以相关学科教师为主体,专职实验技术人员为补充,由实验教学中心根据实验教学需要,公开选拨、聘用。专职实验技术人员的岗位与编制,要参照在校学生数、实验人时数、实验准备工作强度及实验室仪器设备状况,合理折算后确定。

二是稳定师资队伍,通过全面、合理的绩效管理指标设定,恰当的目标管理考核内容,引导和激励教师把精力投入到实验实训教学工作中。鼓励实验教学人员进行教学和科研创新,提高实验实训的辐射作用。

三是加强师资培训,学校及各院(部)制定培训方案,分级培训,

通过观摩教学、集中学习、集体备课,通过“请进来、走出去”等方式,使实验教学人员接受系统的培训,提升实验教学水平。

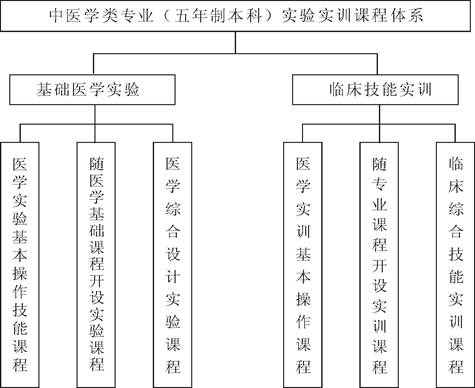

(四)构建了三位一体的实验实训课程体系

1.实验实训课程体系构建原则

按照“整体优化,分段设计”的原则构建了“医学实验基本操作技能课程+随医学基础理论课开设实验课程+医学综合设计实验课程”的三位一体的实验课程体系;建立了“医学实训基本操作技能课程+随临床专业课开设实训课程+临床综合技能实训课程”的三位一体的实训课程体系(见支撑材料8)。

实验实训课程体系依照专业认证和国家级实验教学示范中心对实验教学体系与内容的要求,在充分调研兄弟院校相关专业实验实训课程体系与实验项目情况下,对内容进行了整体优化;将内容或性质相近的实验课进行有机的整合,并根据学生的知识结构与知识背景,将实验实训课按三段进行设计,在低年级开出基本操作技能实验实训课程,提高学生的实践动手能力;在中间年级开出于专业课相对应的实验实训课程,提升学生专业实践能力;高年级开出综合性、设计性实验实训课程,提升学生的综合创新能力。

2.实验实训课程体系的构架

图4:365bat实验实训课程体系构架图

3.相关课程

3.1基础医学实验课程(见表1)

表1:基础医学实验课程一览表

| 医学实验基本 操作技能课程 |

医学实验基本操作技能 (独立开设课程,第一学期开设,重在动手能力培养) |

| 随医学基础理论 课开设实验课程 |

正常人体解剖学、医用生物学、组织胚胎学、病理学、微生 物学与免疫学、人体寄生虫学、生理学、药理学、生化与分 子生物学、病理生理学(重在医学基础实验技能培养) |

| 医学综合设计 实验课程 |

医学综合设计实验 (独立开设课程,第六学期开设,重在创新能力培养) |

3.2临床技能实训课程(见表2)

表2:临床技能实训课程一览表

| 医学实训基本操作技能课程 |

医学实训基本操作技能(独立开设课程, 第三学期开设,重在临床动手能力培养) |

| 随临床 专业课 开设实 训课程 |

中医基础实训课程 |

中药辨识、中药炮制、中医诊断学 |

重在临床专业能力培养 |

| 中西医临床实训课程 |

西医诊断学、中西医外科学、中西医 内科学、中西医妇产科学、中西医儿 科学、中医骨伤科学、针灸推拿学 |

| 中医临床思维实训课程 |

内经、伤寒论、金匮要略、温病学和各家学说 |

| 临床综合技能实训课程 |

临床综合技能实训(独立开设课程,第八学期 开设,重在临床综合能力培养) |

4.建设实验实训教材

实验实训教材建设根据新构建的课程体系,按照内容精简、技术实用、形式新颖的原则编写相应教材,统一教材编写大纲、教材体例,对主编进行认真遴选,确保教材质量。共组织建设了25部实验课教材,15部实训课程教材(见支撑材料2)。

(五)建立以学生为中心的实践教学模式

1.推行以学生为中心的实验实训教学模式

鼓励教师进行教学方式方法的改革和探索,引入探究式、范例式多种教学方法,提高学生学习兴趣,形成以自主式、合作式、研究式为主的学习方式,逐步建立以学生为中心的实验实训教学模式。

2.构建了“2+3”五位一体的临床实践能力培养教学模式

以“早临床,多跟师”为理念,在“教学实习+毕业实习”的基础上,导入预实习、拜师临床和模拟实训三个实践教学环节,构建“2+3”五位一体的临床实践能力培养教学模式。充分体现了“早临床、多临床、反复临床”的医学教育教学原则,有效地提高学生的临床实践能力(见图5)。

图5:“2+3”五位一体的临床实践能力培养教学模式图

(1)预实习

预实习时间安排在1~5学期的寒暑假进行,寒假1周,暑假2周(见支撑材料9)。预实习以“三自主”模式进行,学生在学校提供的预实习内容指导下,充分发挥自身的主体地位,通过“自主联系实习地点、自主联系带教老师、自主安排实习时间”进行预实习感知中医。

(2)拜师临床

借鉴国家“师带徒”的培养与考核模式,实行“导师制”。遴选临床和教学经验均丰富的名老中医专家担任导师,指导学生理论学习阶段的临床实践,时间不少于2个半天/周。学生2-3人一组,3个月进行一次轮换,博采众长,不局限于一家一师之言(见支撑材料10)。通过院校教育与师承教育相结合传承中医。

(3)模拟实训

建立模拟病人库,依托第二临床医学院国家级全科医师培训中心基地建设项目,建立较为完善的“标准化病人”教学平台。根据临床诊疗要求涉及的临床常见、多发病种制定了《标准化病人实训手册》、《全科医学本科生导师指导手册》、《医学生临床技能操作规范》(见支撑材料11、12、13)。在医学本科生4-5年级遴选培训30名学生做为模拟病人。通过基于模拟病人的临床模拟实训教学感触中医。

(4)教学实习

教学实习时间安排在第六学期课程结束后,共4周。学生主要在医院中医内、外、妇、儿及针灸各科实习。同时系统了解医院的规章制度,掌握病例书写格式与要求,以及必要的护理知识。学生能够在带教教师指导下运用所学的知识对各科常见病尝试进行辨证论治,深入领悟中医。

(5)毕业实习

毕业实习时间安排在第五学年,共46周,其中必须于社区实践基地实习4周。制定《中医学类专业临床带教规范》(见支撑材料14),通过规范化带教,使学生进一步实践中医。

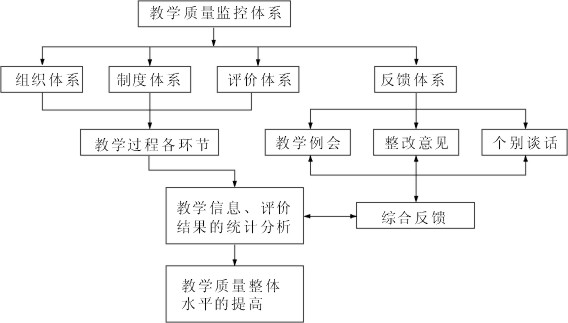

(六)完善了实践教学质量控制体系

建立了较为完善的“四位一体”的教学质量监控体系,以形成性考核为主的课程考核方式和规范化临床带教的考核评价体系。

1.建立了较为完善的“四位一体”的教学质量监控体系

初步构建了包括组织体系、制度体系、评价体系和反馈体系“四位一体”的教学质量监控体系。组织体系是实施教学质量监控的根本保证,教学质量管理制度是使教学质量监控科学化、制度化、规范化的重要步骤,对教学过程的各个环节及各项教学建设实施科学评价是实现教学质量监控目标的有效手段,畅通的反馈控制体系则是教学质量监控体系得以良性循环的必要保证(见图6)。

图6:365bat“四位一体”教学质量监控体系

2.建立了以形成性考核为主的课程考核方式

实验与实训课程的考核依照“365bat本科生实验实训课考核指导意见”执行,实验与实训课程的考核方式为“形成性与终结性考核相结合,以形成性考核为主”。在形成性考核中,教师评价占85%,学生的自评和互评占15%;使学生更加注重过程性学习,同时也较全面评价学生的知识、技能、行为、态度;提高了学生自主学习能力、人际交流能力及社会适应能力(见支撑材料15)。

3.建立了规范化临床带教体系

为进一步提高后期临床教学质量,学校以人才培养为中心,以提高学生动手能力为目标,围绕规范化临床带教,先后出台了“规范化临床带教工作指导意见”,编制了编印了《中医学类专业临床带教规范》开展了“规范化带教师资培训”等一系列工作,包括方案设计、制定规范和师资培训三个方面的内容,其中《中医学类专业临床带教规范》按照实习计划和实习大纲要求,从管理到运行,从带教到考核,涵盖了临床实习全过程,形成了较为完善的临床实习管理运行及考核评价体系,使我校后期临床教学工作更加科学、规范,有效保证了实习质量和效果。通过调研,我校规范化临床带教方案的实施,已走在全国各兄弟院校的前列。